Apesar de representar uma importante causa de morbimortalidade em áreas endêmicas, como na América Latina, a doença de chagas (DC) continua sendo uma doença negligenciada.

De caráter crônico, tem no acometimento cardíaco sua manifestação mais crítica, sendo a cardiomiopatia a causa mais comum de óbito nessa população. A ecocardiografia, portanto, constitui uma modalidade de extrema importância, tanto diagnóstica quanto para o acompanhamento de progressão da doença.

Como sabemos, boa parte dos pacientes com DC entram em uma fase crônica latente assintomática, que pode durar longos anos, caracterizada por sorologia positiva, mas sem acometimento cardíaco ou do trato gastrointestinal e que se chama “forma indeterminada“. Cerca de 30% desses pacientes irão desenvolver, posteriormente, acometimento cardíaco pela doença de Chagas.

Identificar aqueles pacientes com a forma indeterminada da doença, mas que irão evoluir com acometimento cardíaco é, sem dúvida, um grande desafio. Utilizar ferramentas capazes de identificar disfunção cardíaca subclínica talvez possa auxiliar neste contexto.

Trago aqui uma publicação de autoria brasileira que avaliou o emprego da técnica de trabalho miocárdico em pacientes com diferentes estágios da cardiomiopatia chagásica com o objetivo de se avaliar a correlação deste recurso com a fração de ejeção, bem como determinar sua acurácia para detectara disfunção ventricular esquerda em comparação com outros parâmetros ecocardiográficos.

Neste estudo, o desfecho primário foi a avaliação do trabalho miocárdico (MW) em pacientes com cardiopatia chagásica comparando com parâmetros ecocardiográficos convencionais. Já o desfecho secundário foi a correlação dos parâmetros do MW com NT-proBNP e a acurácia desses parâmetros em detectar disfunção ventricular esquerda se baseando pela fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) pelo método de Simpson.

Os pacientes foram divididos de acordo com o estágio clínico, considerando a presença de sintomas, alterações eletrocardiográficas e achados ecocardiográficos. Um ponto de corte de 55% para a FE foi utilizado para definir disfunção sistólica do ventrículo esquerdo (VE).

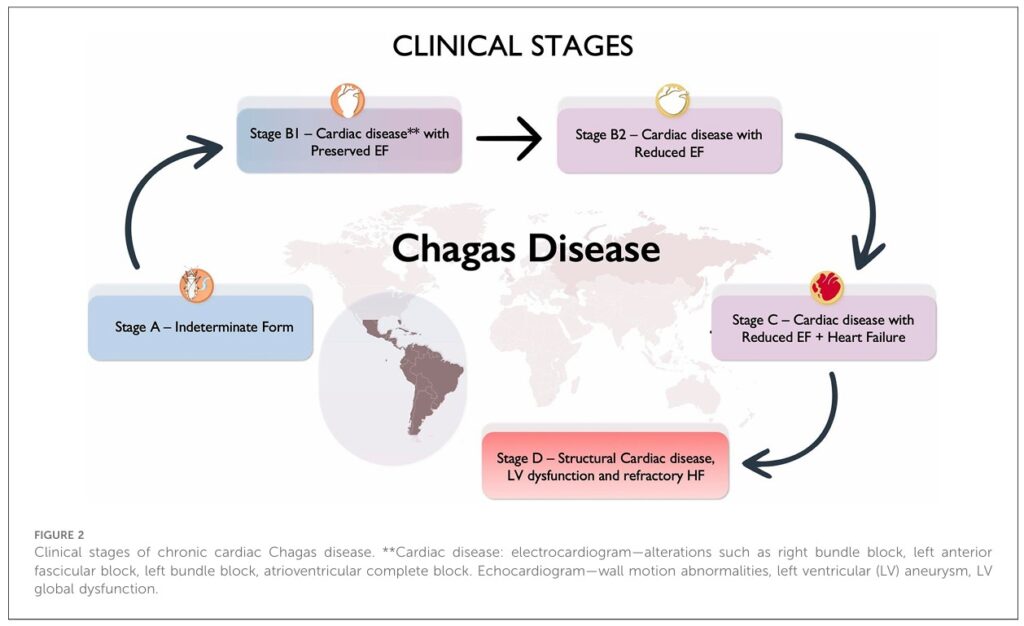

- Estágio A (forma indeterminada) – ausência de alterações estruturais e de sintomas;

- Estágio B1 (doença cardíaca estrutural) – alteração eletrocardiográfica e/ou da contratilidade segmentar, com FEVE preservada e sem sintomas;

- Estágio B2 (doença cardíaca estrutural) – alteração eletrocardiográfica e/ou alteração da contratilidade segmentar, FEVE < 55% e sem sintomas;

- Estágio C (doença cardíaca estrutural) – FEVE < 55% com sintomas prévios ou atuais de insuficiência cardíaca;

- Estágio D (doença cardíaca estrutural) – FEVE < 55% e insuficiência cardíaca refratária.

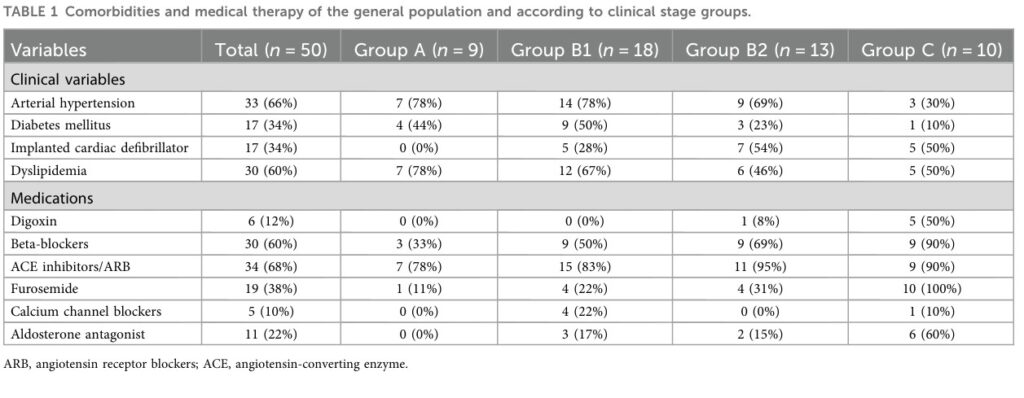

50 pacientes foram incluídos no estudo, sendo 64% do sexo feminino, com idade média de 64 ± 9 anos. Destes, 09 pacientes (18%) estavam no estágio A, 18 pacientes (36%) no estágio B1, 13 pacientes (26%) no estágio B2 e 10 (20%), no estágio C.

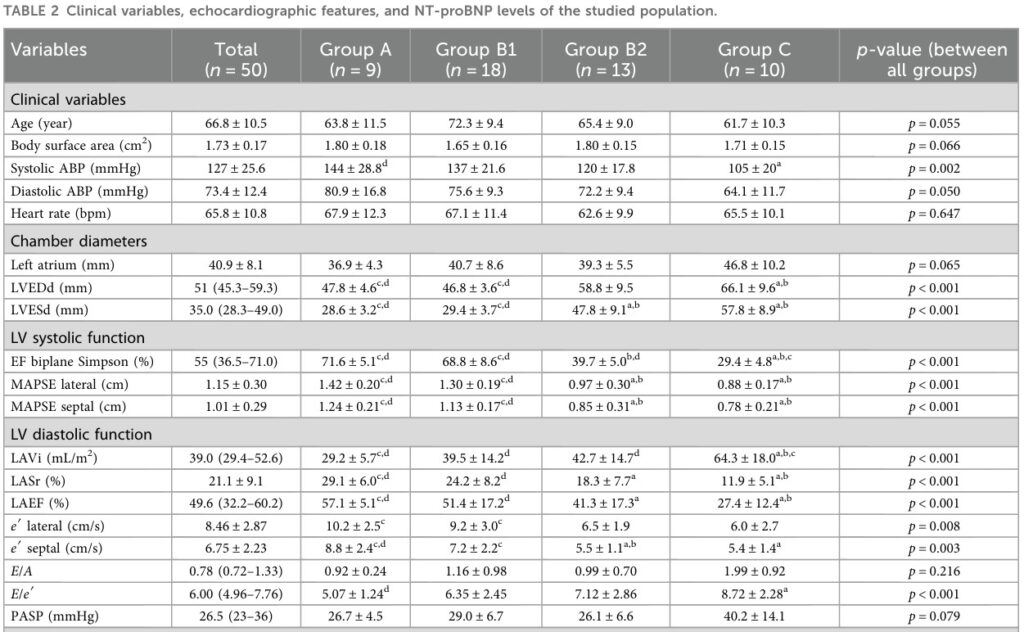

Idade, frequência cardíaca (FC) e superfície corporal não foram estatisticamente diferentes entre os grupos. Contudo, o grupo C apresentou valores menores de pressão arterial (PA) em comparação com os demais.

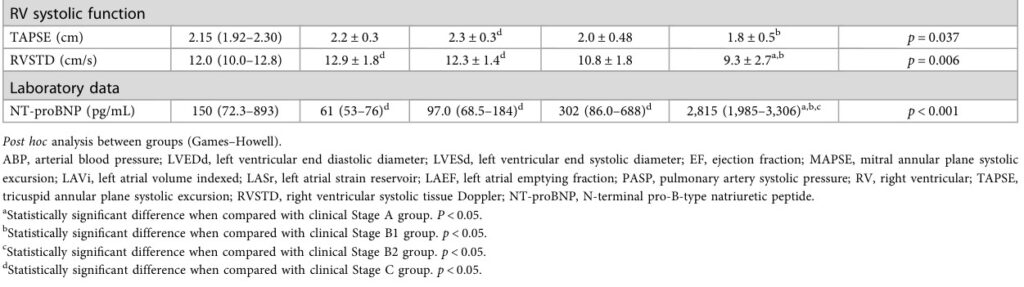

Os níveis de NT-proBNP foram significativamente maiores nos pacientes do grupo C (p < 0.001). Apesar de uma média maior nos pacientes do grupo B2, não houve diferença significativa quando comparado com o grupo B1 (p = 0.411) e com o grupo A (p = 0.091).

Os diâmetros do VE foram maiores nos grupos B2 e C, comparando com aqueles pacientes nos grupos A e B1. O volume do átrio esquerdo (AE) indexado mostrou aumento progressivo a partir dos grupos B1 e B2, e se mostrou significativamente aumentado nos pacientes do grupo C.

O strain do AE, fase de reservatório (LASr), também apresentou o mesmo padrão progressivo de alteração. Já o parâmetros de função do ventrículo direito (VD) foram maiores nos grupos A e B1, em comparação com os grupos B2 e C. O strain de parede livre do VD, por exemplo, apresentou valor de -23.9 ± 2.9% no grupo A, de -24.9 ± 4.8% no grupo B, enquanto que no grupo B2 o valor foi de -20.8 ± 4.6% e de -20.2 ± 5.1% no grupo C (p = 0.048).

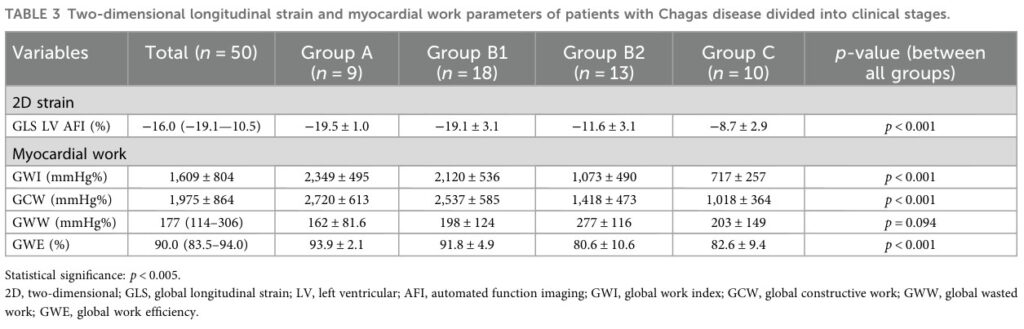

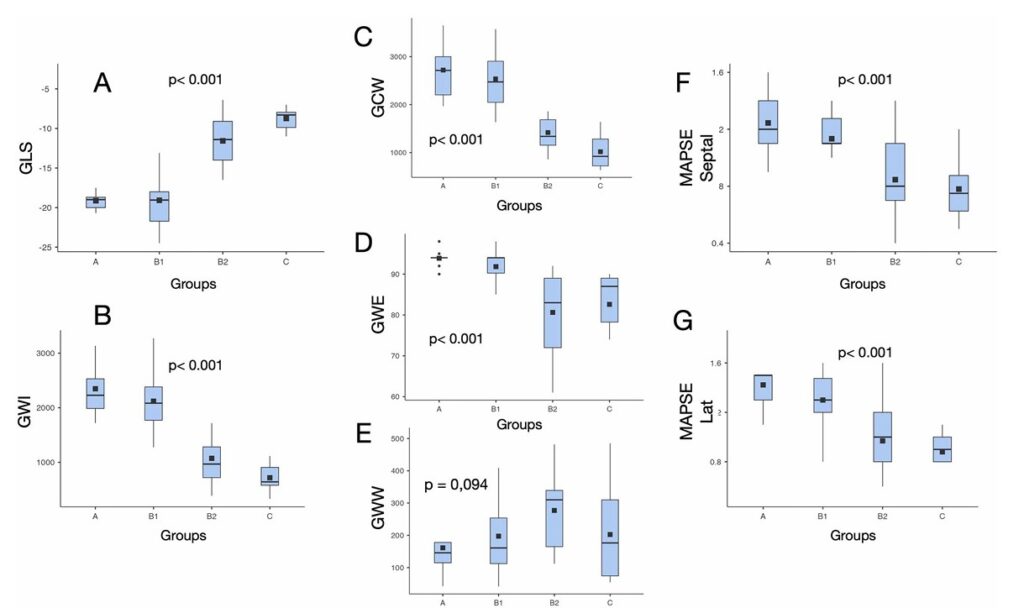

O strain global longitudinal (SGL) foi significativamente menor nos grupos B2 (-11.6 ± 3.1%) e C (-8.7 ± 2.9%), quando comparados com o grupo A (-19.5 ± 1.0%) e com o grupo B1 (-19.1 ± 3.1%), p < 0.001). Contudo, não apresentou diferença estatisticamente significativa entre aqueles dos grupos A e B1 (p = 0.713).

GWI foi significativamente menor nos grupos B2 (1.418 ± 490) e C (717 ± 257) em comparação com os grupos A (2.349 ± 495) e B1 (2.120 ± 536), p < 0.001, porém sem diferença estatisticamente significativa entre aqueles dos grupos B2 e C (p = 0.146). Da mesma forma, o GWI não apresentou diferença significativa entre os grupos A e B1 (p = 0.693).

O GCW também se mostrou significativamente menor nos grupos B2 (1.418 ± 473) e C (1.018 ± 364) comparados com os grupos A (2.720 ± 613) e B1 (2.537 ± 585), p < 0.001). Da mesma forma, não houve diferença significativa entre os grupos B2 e C (p = 0.131) e entre os grupos A e B1 (p = 0.877).

O GWE foi significativamente menor nos grupos B2 (80.6 ± 10.6%) e C (82.6 ± 9.4%) comparado com os grupos A (93.9 ± 2.1%) e B1 (91.8 ± 4.9%), p < 0.001), sem diferenças significativas entre os grupos B2 e C e entre os grupos A e B1.

Não houve diferença significativa do GWW entre todos os grupos.

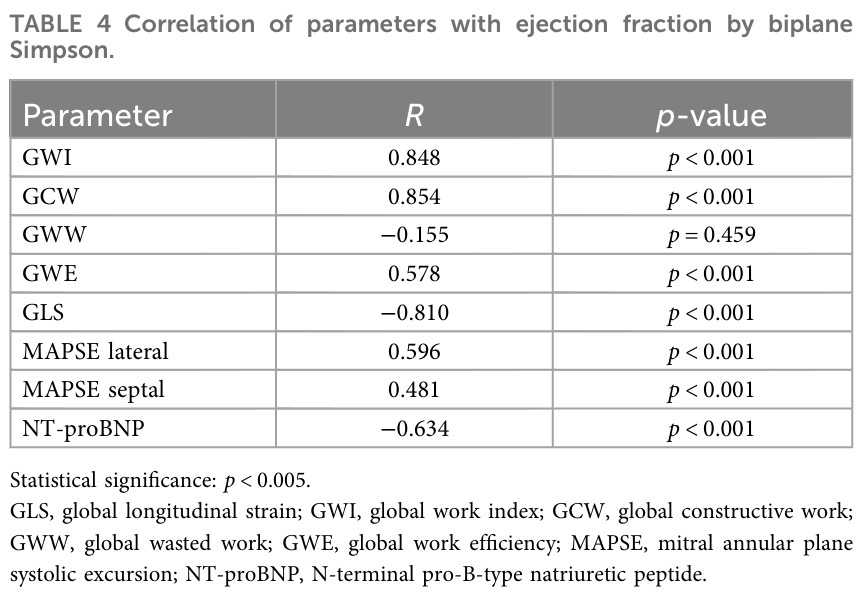

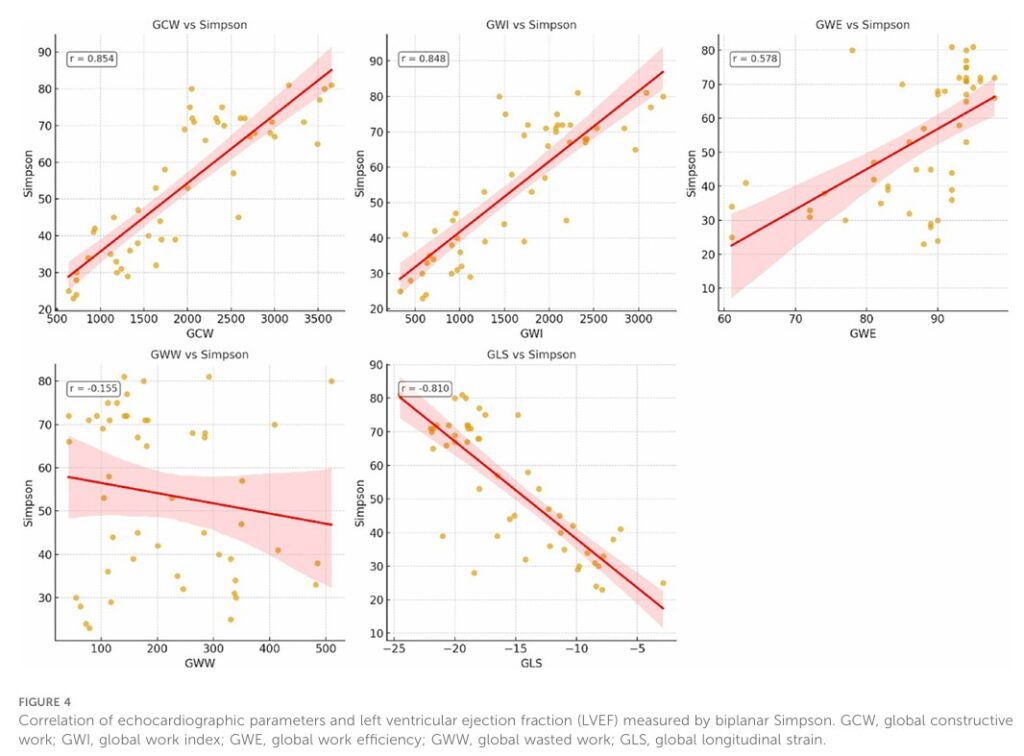

Entre os parâmetros estudados, o GCW mostrou a melhor (maior) correlação com a FEVE (r = 0.854), seguida pelo GWI (r = 0.848) e pelo SGL (r = 0.810), enquanto que uma correlação moderada foi observada para o GWE (r = 0.578) e NT-proBNP (r = 0.634).

O MAPSE, pelo anel lateral, demonstrou associação moderada (r = 0.596) enquanto que MAPSE septal mostrou uma correlação fraca (r = 0.481). O GWW, por sua vez, não mostrou correlação significativa com a FEVE (r = – 0.155; p = 0.459) nesta cohort. Pela análise estatística de comparação de coeficientes de correlação (Pairwise, Steiger´s Z test), o GCW apresentou uma correlação mais forte com a FEVE do que o NT-proBNP (p <0.001) e o MAPSE (p < 0.01), porém não foi observada diferença significativa quando comparado com o SGL e o GWI (p > 0.005).

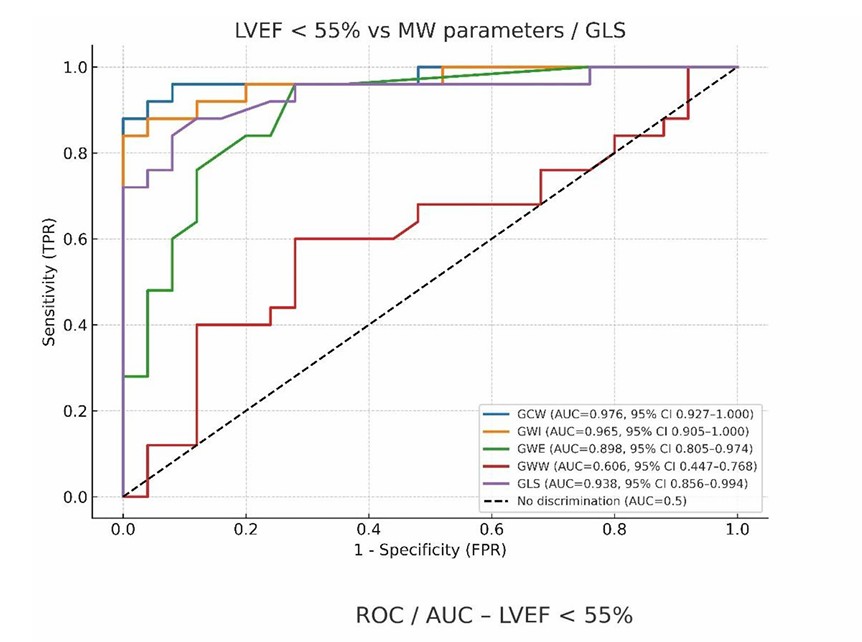

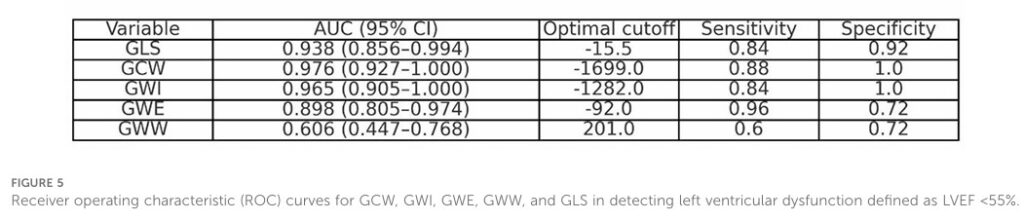

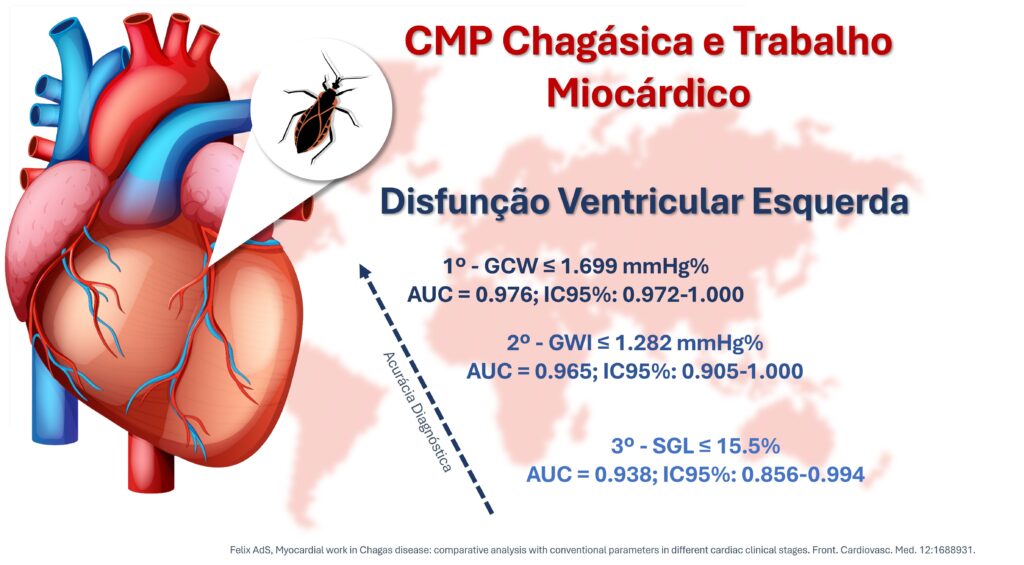

Para a detecção de disfunção ventricular esquerda como uma variável categórica, a melhor acurácia foi observada para o GCW (AUC = 0.976; 95%IC: 0.972-1.000) com um ponto de corte ótimo de 1.6999 mmHg%, seguida pelo GWI (AUC = 0.965; 95%IC: 0.905-1.000) com ponto de corte ótimo de 1.282 mmHg%, e pelo SGL (AUC = 0.938; 95%IC: 0.856-0.994) com ponto de corte ótimo de -15.5%.

GWI e GCW apresentaram boa correlação com NT-proBNP (r = -0.567 and r = -0.552, respectivamente, ambos com p < 0.001), de forma similar à FEVE pelo método de Simpson (r = – 0.594, p < 0.001).

Os valores absolutos do SGL também se correlacionaram com os níveis de NT-proBNP (r = 0.514, p < 0.001). Por outro lado, o GWE demonstrou apenas uma fraca e não significativa associação (r = – 0.254, p = 0.075), enquanto que o GWW não demonstrou correlação significativa (r = -0.043, p = 0.766).

Considerando os parâmetros de função diastólica, o strain do AE apresentou a melhor correlação com o NT-proBNP (r = 0.69), melhor que E/e´ (r = 0.51, p < 0.001).

Os autores ressaltam que a inclusão de pacientes em diferentes estágios da doença pode ter influenciado na análise do GWW como parâmetro correlacionado com a FEVE.

CONCLUSÕES:

- GWI e o GCW se mostraram normais nos grupos A e B1 e apresentaram redução progressiva nos grupos B2 e C;

- GWC foi o parâmetro que melhor se correlacionou com a FEVE, seguindo do SGL e do GWI;

- O parâmetro mais acurado para a detectar disfunção ventricular esquerda foi o GCW, seguido do GWI e do SGL;

- NT-proBNP foi significativamente maior no grupo C;

- CGW e GWI podem ter valor prognóstico no contexto do acometimento cardíaco crônico da DC, com melhor correlação com o NT-proBNP em relação ao SGL e a FEVE.

Graduado em medicina pela Universidade Potiguar (UnP). Possui residência em Clínica Médica pelo Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL (UFRN) e em Cardiologia pelo Procape – UPE. Porta o título de especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e é pós-graduado em Ecocardiografia, pela ECOPE.